Кто был автором проекта большого кремлевского дворца. Большой Кремлёвский дворец - всё великолепие президентской резиденции

На высоком Боровицком холме расположен Большой Кремлевский дворец. Его фасад обращен в сторону Москвы-реки и протянулся с запада на восток на 125 метров. Дворец построен в 1838-1849 годах группой русских архитекторов - Д.Н. Чичаловым, П.А. Герасимовым, А.Н. Бакаревым, Ф. Рихтером и другими - под руководством К.А. Тона. Дворец был временной резиденцией императорской семьи во время пребывания ее в Москве. На этом месте ранее стоял дворец XVIII века, построенный архитектором В. Растрелли.

Большой Кремлёвский дворец

Наружный фасад Большого Кремлёвского Дворца

С наружного фасада дворец выглядит трехэтажным, но фактически состоит из двух этажей. Первый этаж выступает вперед и образует наверху открытую террасу. Арочные окна, разделенные узкими простенками, придают ему вид закрытой галереи. Цоколь облицован естественным камнем. Двухъярусный фасад второго этажа расчленен пилястрами и сплошь украшен резными белокаменными наличниками окон в стиле русской архитектуры XVII века. Помещения второго этажа двусветные.

Большой Кремлёвский дворец

Центр здания Большого Кремлёвского Дворца

В центре здания над крышей возвышается трибун, который завершается золоченой балюстрадой. Трибун перекрыт фигурной кровлей, на скатах которой с двух сторон помещены часы, а с двух других - часовые колокола. Сейчас действуют только часы. Затем идет открытая площадка, на которой установлен флагшток. До 1917 года на кокошниках трибуна висели двуглавые орлы, а выше их - гербы Москвы, Петербурга, Казани, Астрахани, Польши и Тавриды. У парадного входа в Большой Кремлевский дворец расположен большой мраморный вестибюль с полированными колоннами из сердобольского гранита.

Георгиевский зал дворца

- один из самых красивых и впечатляющих. Он назван так в честь Ордена св. Георгия Победоносца, высшего и наиболее почитаемого ордена в русской армии. Орден был учрежден в 1769 г. для награждения генералов и офицеров. Девиз ордена: "За службу и храбрость".

Среди многочисленных орденов звезд, представленных здесь, расположены мраморные доски, на которых высечены названия 545 полков, флотских экипажей и батарей и более 10 тыс. фамилий офицеров и генералов, удостоенных этой высшей военной награды. Среди них имена фельдмаршалов Александра Суворова и Михаила Кутузова, генерала Петра Багратиона, адмирала Федора Ушакова и адмирала Павла Нахимова.

Самый большой парадный зал Кремлёвского Дворца - Георгиевский

Георгиевский зал - самый большой парадный зал во всем дворце: длина 61 м, ширина 20,5 м, высота 17,5 м. Сочетание белого цвета с золотом создает ощущение торжественности своей простотой. Мощные пилоны поддерживают сводчатый потолок, украшенный лепниной в форме растительного орнамента и розетками. Все восемнадцать пилонов увенчаны мраморными статуями (скульптор Иван Витали) - аллегорически символизирующими области и царства, составляющие многонациональное государство. Конструктивно каждый пилон состоит из высокой полой цинковой колонны, украшенной лепниной и увенчанной капителью Коринфского ордера. На южной и северной стенах - барельефы с изображением св. Георгия и змея (скульптор Павел Кладш). Паркетный пол напоминает исполинский узорчатый ковер. Пол выложен узором из более чем 20 различных пород дерева - березы, ясеня, индийского палисандра, платана, чинары и т.д. По вечерам зал освещают шесть бронзовых золоченых ажурных люстр. Каждая весом 1300 кг. и 40 настенных светильников. Этот зал был свидетелем многих исторических событий. В 1945 г. здесь проходил торжественный прием участников Парада Победы на Красной площади. Первого в мире космонавта - Юрия Гагарина чествовали в Георгиевском зале. В этом зале проводятся многие международные конференции, устраиваются дипломатические и правительственные приемы и другие торжественные мероприятия, а также церемонии награждения орденами и медалями.

Орден св. Владимира был назван в честь одного из первых русских князей.

Орден был учрежден в 1782 г. в качестве награды за выдающиеся заслуги в военной и гражданской службе, а также за выслугу лет. Девиз ордена - "Польза, честь и слава". Восьмигранный по планировке двусветный зал св.Владимира в отличие от Георгиевского зала освещается верхним светом через купол.

Залы и палаты Большого Кремлёвского Дворца

Стены и пилястры облицованы розовым по цвету мрамором. Владимирский зал ведет в Грановитую палату, Георгиевский зал, Теремной дворец и другие помещения Большого Кремлевского дворца. Вечером зал освещается огромной люстрой из золоченой бронзы. Узор паркетного пола сложен из образцов различных древесных пород. Зал св.Владимира является своеобразным центром дворцового ансабля.

Интерьеры Собственной половины

Налево по коридору идет анфилада комнат - так называемая Собственная половина, предназначавшаяся лично для императора и его семьи. Интерьеры Собственной половины отвечают монументальной архитектуре дворца и в то же время им свойственны интимность и домашний уют. В отделке Собственной половины архитекторы и художники использовали приемы и декоративные элементы стиля барокко, рококо, классицизма. В чередовании стилей интерьеров нет исторической закономерности. Каждая из семи комнат - Столовая, Гостиная, Кабинет императрицы, Будуар, Спальня, Кабинет императора, Приемная - выдержаны в своем стиле и представляют художественное целое. Пространство на Собственной половине членится столбами на две части: на своеобразный коридор, создающий анфиладу, и на основную часть комнат с мебелью и другими элементами убранства. Расположение комнат анфиладой создает смену впечатлений, выделяет своеобразие каждого помещения.

Столовая Большого Кремлёвского Дворца

Декоративные принципы классицизма использованы в отделке Столовой. Здесь спокойное сочетание тонов искусственного мрамора, беломраморные статуи мифологических персонажей Леды и Гименея, вазы в стиле "Боргезе". Устройству интерьеров Большого Кремлевского дворца уделялось большое внимание, поэтому архитекторы Ф.Ф. Рихтер, Н.И. Чичалов и В.А. Бакарев тщательно разрабатывали рисунки не только архитектурной отделки помещений, лепных деталей, росписи, но и дверей, мебели, канделябров, каминов, лестничных решеток и люстр. Освещение имело важное значение. Оно должно было придать еще большее великолепие интерьерам, поэтому каждая хрустальная люстра во дворце оригинальна, каждая имеет свою конструкцию и форму подвесок. Значительное место в бывших жилых комнатах дворца занимают предметы из бронзы - часы, канделябры. На каминах из малахита и мрамора стоят часы французской работы; они были заказаны специально для Большого Кремлевского дворца.

В Гостиной, Будуаре, Кабинете и Спальне императрицы

- мягкая стеганая мебель: диваны, кушетки, кресла. Все они имеют изогнутые очертания. Расстановка мебели здесь была продумана и согласована с архитектурными особенностями жилых комнат.

Главное украшение Гостиной

Главным украшением Гостиной являются изделия из фарфора - вазы, торшеры, люстра, напоминающая пышный букет, увенчанный плодом ананаса. Искусством лепки цветов из фарфора славились русские мастера императорского фарфорового завода в Петербурге. В Кабинете императрицы обнаруживаются черты нарочитой декоративности. Господствующим является здесь темно-малиновый цвет, он, как и все в комнате, созвучен духу интерьера французских дворцов конца XVII - начала XVIII века. Огромные зеркала, изготовление которых было начато в России именно в это время, и многократно отраженная в них люстра увеличивают ощущение помпезности, сказочной роскоши. Нарядность интерьеру придают золоченые лепные украшения стен и сводов, двери, превосходно сделанные из ценных пород дерева и инкрустированные панцирем черепахи, бронзой, перламутром. Неизвестные нам мастера изготовили их без гвоздя и клея, на шипах. Ни одна дверь Большого Кремлевского дворца не повторяет выбранного узора, а все вместе они - это подлинные произведения искусства. Для каждой комнаты характерно использование ткани определенного цвета и рисунка для обтяжки стен, мебели, для портьер. Все ткани для Большого Кремлевского дворца были выполнены в первой половине XIX века. А в 60-х годах нашего века часть их реставрировали, а часть делали вновь, сохраняя цвет и орнамент, лучшие мастерицы из Павловского Посада.

Парадная лестница БКД

Из вестибюля на второй этаж дворца ведет широкая парадная лестница из ревельского камня. Ее обрамляют стены из прекрасного искусственного мрамора. На втором этаже по обе стороны главной лестницы десять пилонов из желтого коломенского мрамора обрамляют боковые площадки - галереи.Справа висит картина, на которой изображена битва Дмитрия Донского с татарами на Куликовом поле в 1380 году. Она написана в 1850 году французским художником А.Ивоном, учеником П.Деляроша. Левая площадка ведет в зал заседаний. Перед лестницей вход в аванзал. По бокам входа стоят две хрустальные вазы в бронзовой позолоченной оправе работы мастеров Петербургского завода. Их высота - 3 метра. Огромные двери высотой 5 метров выполнены из орехового дерева без единого гвоздя и без клея. Они представляют собой замечательный образец работы русских краснодеревщиков.

Зал Заседаний - самый большой зал дворца

. Он расположен рядом с Георгиевским залом. Двусветные окна его выходят к Москве-реке. Белые стены, расчлененные пилястрами, потолок с подсветом придают залу торжественность и деловой облик. Мебель сделана из полированного орехового дерева. Зал создан в 1933-1934 годах по проекту архитектора И.А. Иванова - из двух залов дворца XIX века - Андреевского и Александровского. Площадь зала заседаний 1615 квадратных метров, высота 18 метров. Одновременно в нем может разместиться до 3 тысяч человек. Места, расположенные в партере, снабжены специальной радиоаппаратурой, позволяющей слушать выступления ораторов на 30 языках. Балкон предназначен для приглашенных гостей; слева и справа от него находятся ложи прессы, вдоль северной стены тянутся ложи представителей дипломатического корпуса.

Еще один зал - Екатерининский - расположен на Парадной половине дворца.

В прошлом он был тронным залом русских императриц. Парадность этого зала удачно сочетается с особой изысканностью отделки, уютом и камерностью. Екатерининский зал получил свое название в честь единственного женского ордена в России - святой Екатерины, учрежденного Петром I в 1714 году. Знаки ордена с девизом "За любовь и отечество", осыпанные крупными искусственными алмазами, расположены на стенах и дверях зала. Стены затянуты муаром светло-серого цвета с красивой каймой - это цвет орденской ленты. Достопримечательностью зала являются пилястры на массивных столбах, стоящих по сторонам входов, с узорам из мельчайших кусочков малахита работы талантливых умельцев. Крестовые своды и карнизы украшает лепной золоченый орнамент. В отделке Екатерининского зала широко используются лепные украшения, с большым художественным вкусом выполненные русскими мастерами. Освещают его бронзовые золоченые люстры и необычные по устройству и красоте шесть хрустальных канделябров, исполненные на императорском стеклянном заводе в Петербурге. Паркет зала представляет большую художественную ценность за счет великолепного подбора дерева и высокого качества работы. Орнамент паркета был разработан академиком Ф.Г. Солнцевым. Композиция его особенно декоративна, насыщена сложными сочетаниями геометрического и растительного орнамента.

В Парадной половине Большого Кремлевского дворца за Екатерининским залом следуют бывшие

царские Парадная гостиная и Парадная опочивальня

, ныне представляющие собой своеобразные музеи декоративно-прикладного искусства XIX века. Интерьер Парадной опочивальни исключительно наряден. Она имеет альков с колоннами-монолитами из серо-зеленого мрамора, которые удачно гармонируют с ярко-малиновой обивкой стен и мебели. Для облицовки камина используется яшма зелено-голубого тона с прекрасным волнистым рисунком, хорошо поданным русским мастером-камнерезом, сумевшим подчеркнуть достоинства уральского поделочного камня.

Завершает Парадную половину Ореховая гардеробная

, стены и потолок которой облицованы панелями орехового дерева. Это работа московского мастера - К. Герца. Освещает гардеробную люстра, вырезанная из алебастра; ее украшает гравированный узор. Форма люстры напоминает античные образцы, подражание которым было модным явлением в искусстве первой половины XIX века.

Построен в 1838-1849 годах по повелению императора Николая I группой русских архитекторов под руководством К. А. Тона (Н. И. Чичагов, Ф. Ф. Рихтер, П. А. Герасимов, В. А. Бакарёв).

История

Новый императорский дворец был построен по инициативе Николая I в 1838-1850 гг. на месте разобранных древнего великокняжеского дворца Ивана III и возведенного на его основании в ХVIIIв. дворца императрицы Елизаветы Петровны. Проектирование и строительство велись группой архитекторов в составе: Н.И.Чичагов, В.А.Бакарев, Ф.Ф.Рихтер, П.А.Герасимов, Ф.Г.Солнцев и др. под общим руководством К.А.Тона, признанного родоначальником “византийско-русского стиля”.

Дворцовый комплекс, получивший в дальнейшем название “Большой Кремлевский дворец”, помимо новопостроенного здания, включил в себя часть сохранившихся сооружений конца ХV-ХVIIвв., входивших ранее в состав древней великокняжеской, а в последствии царской резиденции. Это Грановитая палата, Золотая Царицына палата, Теремной дворец и дворцовые церкви. После постройки в 1851 г. Оружейной палаты и примыкающего к ней с севера здания Аппартаментов, соединенного воздушным переходом с дворцовым комплексом, образовался единый ансамбль Большого Кремлевского дворца, связанного композиционно и стилистически.

Постановкой новых зданий К.А.Тон в известной степени воспроизводил планировку древнего ансамбля, а решение фасадов развивало архитектурную тему старинных сооружений. Аркада первого яруса дворца – римейк подклета Алевиза; терраса поверх аркады повторяет старые гульбища и связывает ансамбль в пространстве; зимний сад над новым переходом напоминает висячие сады древности; резное фигурное обрамление оконных проемов двухсветного второго этажа, профилированные пилястры между ними, центральная повышенная часть с кокошниками, перекрытая куполом, перекликаются с архитектурой Теремного дворца. Однако сухость и монотонность фасадов лишает здание живописности, присущей Теремам.

Тем не менее творчество К.А.Тона отмечено новаторством: уникальные для русской архитектуры большепролетные облегченные кирпичные своды, металлические стропильные конструкции кровель, использование новых строительных материалов, в частности цемента для фигурных отливок, высоко оценивались современниками.

Внутренняя планировка императорского дворца, насчитывающая около семисот помещений, включает главный вестибюль с лестницей; пять парадных орденских залов; приемные парадные помещения императрицы; жилые покои императорской семьи, так называемую “Собственную половину” и служебные помещения, расположенные на первом этаже. Роскошная отделка интерьеров в духе времени выполнена в разных стилях – от “ренессанса” до “византийско-русского” и отличается изяществом, тонким вкусом и высоким качеством работ. Дворец по праву называют музеем русского дворцового интерьера.

В 1933-1934 гг. Александровский и Андреевский залы дворца, были перестроены в зал заседаний Верховного совета СССР, на долгие годы утратив великолепие своих интерьеров. В 1994-1998 гг. залы, по решению Президента РФ были восстановлены.

Дворец, как его задумывал Николай I , явился памятником русской истории и славы русского воинства. Пять парадных залов во втором этаже дворца – Андреевский, Александровский, Георгиевский, Владимирский, Екатерининский – посвящены русским орденам, элементы которых включены в лепной декор оформления каждого зала.

В XIX веке главным залом Большого Кремлевского дворца был Андреевский (тронный) зал. В середине 90-х годов XX века Андреевский зал восстановлен в своем первозданном великолепии. Зал украшают 10 золоченых пилонов и золоченые двери с орденскими крестами и цепями Андреевского ордена, учрежденного императором Петром I. Стены обтянуты голубым, цвета Андреевской ленты, шелковым муаром, украшены цепями и знаками ордена. Над окнами помещаются гербы губерний и областей России. 10 бронзовых люстр и 35 бра освещают зал. Достойное украшение интерьера зала и всего дворца – два камина из серо-фиолетовой яшмы. У восточной стены восстановлены три тронных места под горностаем. В особо торжественных случаях здесь собирались высшие военные чины. Сегодня это – место проведения наиболее торжественных мероприятий государственного значения.

Примыкающий к Андреевскому, Александровский зал создан в честь ордена святого Александра Невского, учрежденного в 1725 году императрицей Екатериной I. Стены зала отделаны розовым искусственным мрамором. Вдоль них стоят золоченые стулья, обитые бархатом цвета орденской ленты с вытканной на их спинках орденской звездой. Парусные своды несут сферический купол, также украшенный орденскими знаками и государственными гербами. По стенам зала развешаны картины Моллера на сюжеты из жизни Александра Невского.

Георгиевский – самый большой и торжественный зал Большого Кремлевского дворца. Зал посвящен одной из самых почетных царских наград – военному ордену святого Георгия, учрежденному в 1769 году императрицей Екатериной II. Громадный сводчатый потолок Георгиевского зала покоится на восемнадцати массивных пилонах, украшенных фигурами работы скульптура Ивана Витали. Белоснежные стены и своды зала декорированы рельефным орнаментом, в который вписаны изображения знаков ордена. На мраморных стенах и досках, покрывающих стены и пилоны, золотыми буквами высечены названия полков, награжденных орденом св. Георгия, и имена Георгиевских кавалеров. В полукружьях поперечных стен - горельефные изваяния св. Георгия на коне скульптора Петра Клодта.

В настоящее время весь комплекс Большого Кремлевского дворца, кроме Оружейной палаты, является главной Резиденцией Президента РФ.

Фотографии

Георгиевский зал. Интерьер

Владимирский зал. Интерьер

Екатерининский зал. Интерьер

Александровский зал. Интерьер

Андреевский зал. Интерьер

Гостевая пристройка. Аванзал

Гостевая пристройка. Петровский зал

Гостевая пристройка. Штофный зал

Парадные апартаменты. Зеленая гостиная

Парадные апартаменты. Красная гостиная

Собственная половина. Гостиная императрицы

Собственная половина. Кабинет императрицы

Собственная половина. Кабинет императора

Собственная половина. Опочивальня

Новый императорский дворец был построен по инициативе Николая I в 1838-1850 гг. на месте разобранных древнего великокняжеского дворца Ивана III и возведенного на его основании в ХVIIIв. дворца императрицы Елизаветы Петровны. Проектирование и строительство велись группой архитекторов в составе: Н.И.Чичагов, В.А.Бакарев, Ф.Ф.Рихтер, П.А.Герасимов, Ф.Г.Солнцев и др. под общим руководством К.А.Тона, признанного родоначальником “византийско-русского стиля”.

Дворцовый комплекс, получивший в дальнейшем название “Большой Кремлевский дворец”, помимо новопостроенного здания, включил в себя часть сохранившихся сооружений конца ХV-ХVIIвв., входивших ранее в состав древней великокняжеской, а в последствии царской резиденции. Это Грановитая палата, Золотая Царицына палата, Теремной дворец и дворцовые церкви. После постройки в 1851 г. Оружейной палаты и примыкающего к ней с севера здания Аппартаментов, соединенного воздушным переходом с дворцовым комплексом, образовался единый ансамбль Большого Кремлевского дворца, связанного композиционно и стилистически.

Постановкой новых зданий К.А.Тон в известной степени воспроизводил планировку древнего ансамбля, а решение фасадов развивало архитектурную тему старинных сооружений. Аркада первого яруса дворца - римейк подклета Алевиза; терраса поверх аркады повторяет старые гульбища и связывает ансамбль в пространстве; зимний сад над новым переходом напоминает висячие сады древности; резное фигурное обрамление оконных проемов двухсветного второго этажа, профилированные пилястры между ними, центральная повышенная часть с кокошниками, перекрытая куполом, перекликаются с архитектурой Теремного дворца. Однако сухость и монотонность фасадов лишает здание живописности, присущей Теремам.

Тем не менее творчество К.А.Тона отмечено новаторством: уникальные для русской архитектуры большепролетные облегченные кирпичные своды, металлические стропильные конструкции кровель, использование новых строительных материалов, в частности цемента для фигурных отливок, высоко оценивались современниками.

Внутренняя планировка императорского дворца, насчитывающая около семисот помещений, включает главный вестибюль с лестницей; пять парадных орденских залов; приемные парадные помещения императрицы; жилые покои императорской семьи, так называемую “Собственную половину” и служебные помещения, расположенные на первом этаже. Роскошная отделка интерьеров в духе времени выполнена в разных стилях - от “ренессанса” до “византийско-русского” и отличается изяществом, тонким вкусом и высоким качеством работ. Дворец по праву называют музеем русского дворцового интерьера.

В 1933-1934 гг. Александровский и Андреевский залы дворца, были перестроены в зал заседаний Верховного совета СССР, на долгие годы утратив великолепие своих интерьеров. В 1994-1998 гг. залы, по решению Президента РФ были восстановлены.

В настоящее время весь комплекс Большого Кремлевского дворца, кроме Оружейной палаты, является главной Резиденцией Президента РФ.

Его Величество Московский Кремль.Часть 7.Большой Кремлевский дворецЭто величественное желтое здание с белым декором, увенчанное куполом по центру фасада, запечатлено на тысячах открыток, на страницах художественных альбомов, во всех путеводителях по Московскому Кремлю. Большой Кремлевский дворец — жемчужина архитектуры, памятник истории и то же время «живое сердце» современной России, ведь здесь расположена официальная резиденция Президента страны.

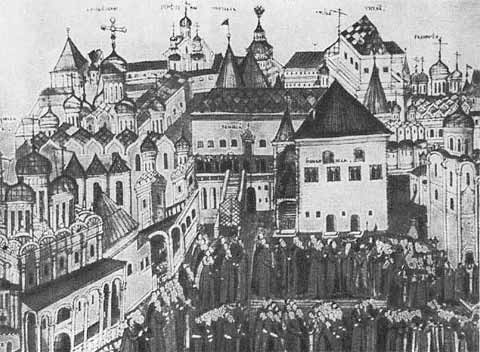

Вид Кремля в конце XVII века

Первые дворцовые здания в Кремле, по всей вероятности, существовали уже в первой половине XII века. Они располагались напротив Грановитой палаты - на самом высоком в Кремле месте. Эти дворцовые здания представляли собой небольшие деревянные хоромы, служившие для князей временным пристанищем летними покоями, а зимой московские князья жили в отапливаемых избах.

В XIII веке, когда князья поселились в Москве постоянно, старое место на кремлевском холме оказалось тесным, и великокняжеский дворец пришлось переместить к востоку. В XIV веке великийкнязь Иван Данилович Калита значительно расширил свой двор, а вместдеревянной церкви <Спаса на Бору> выстроил каменный храм.

Принимая во внимание почти монашеский образ жизни князя, можно предположить, что его дворец был небольших размеров и отличался простотой убранства.

M. Махаев. «Вид Кремля из Замоскворечья». 1763 г.

При Дмитрии Донском и его сыне Василии Дмитриевиче великокняжеский дворец стал уже гораздо обширнее и отличался некоторым великолепием. Крыша набережного терема была вызолочена,а на дворе поставлены часы.

Как отмечается в летописи под 1404 годом, <на всякий час ударяет молотом в колокол, размеряя и расчитывая часы нощные и дневные; не бо человек ударяше, но человековидно, самозвонно и самодвижно, страннолепно некако сотворено есть человеческой хитростью, преизмечтано и преухищрено>.

Что же касается устройства самого дворца, то он, как и все великокняжеские и боярские хоромы того времени, состоял из маленьких особняков, соединенных между собой переходами. Во втором ярусе дворца находились приемные палаты, а сам князь с семейством жил в верхних надстройках - теремах; нижний ярус предназначался для лиц, составлявших княжеский двор, и слуг.

Несмотря на красоту и относительную роскошь Кремлевского дворца XV века, характер его, как и всего Кремля, был деревенским. Ибо все постройки, кроме кремлевских стен и нескольких церквей, были деревянные, больших и величественных строений совсем не было.

Таким дворец оставался до конца XV века, когда князь Иван III приступил к созданию такой столицы, которая соответствовала бы величию и славе Русского государства. Для исполнения этой задачи он пригласил опытных зодчих из Италии, которые начали свою работу с полного разрушения кремлевской деревянной старины и замену ее новыми величественными постройками.

Строительство Ивана III совершенно изменило облик Кремля. Укрепленный двойным, а местами и тройным рядом стен с бойницами, башнями, подъемными мостами и опускными решетками в воротах, украшенный золотоглавыми соборами и великолепным дворцом, Кремль с тех пор сделался красой и гордостью России, достойным воплощением ее силы и величия.

Сам же княжеский дворец стал образцом для всех последующих дворцовых построек, черты его видны и в нынешнем Большом Кремлевском дворце. Так, полукруглые окна нижнего яруса в нынешнем дворце соответствуют аркам Алевиза Фрязина, сломанным лишь при перестройке дворца К. Тоном; наружная галерея соответствует наружным переходам, Грановитая палата и нижний ярус существуют и поныне.

Константин Андреевич Тон

Основные черты первоначальной постройки Ивана III Кремлевский дворец сохранял до конца века, хотя он постоянно украшался и расширялся соответственно росту богатства и силы государства. За это время в нем было произведено множество переделок, пристроены новые части и отдельные здания. Не раз вместе с Кремлем ивсем гор одом дворец горел, но всегда вставал из пепла еще более обширным и прекрасным.

В Смутное время, когда в Кремле сидели поляки, царский дворец подвергся страшному опустошению: все драгоценности из него были похищены, все деревянные части сожжены. Дворцовые палаты стояли без кровель, полов, дверей и окон, так что новоизбранному царю Михаилу Федоровичу Романову негде было даже поселиться.

Лопяло К.К. - Вид Большого Кремлевского дворца В.И. Баженова. Реконструкция.

Михаил Фёдорович Романов

В течение всего времени своего царствования он восстанавливал дворец, приводил его в порядок, расширял и украшал, так что царю Алексею Михайловичу дворец достался в полном благоустройстве.

Временем наивысшего процветания Кремлевского дворца стал XVII век. Великолепие дворца было несказанно: весь он был расписан яркими красками и золотом, украшен художественной резьбой, драгоценными коврами и тканями, наполнен прекрасной золотой и серебряной утварью.

Но в XVIII веке, когда российскую столицу перенесли в Санкт-Петербург, вся эта роскошь, царственный простор и величие Кремлевского дворца пришли в запустение.

.jpg/466px-Louis_Caravaque%2C_Portrait_of_Empress_Anna_Ioannovna_(1730).jpg)

Анна Иоанновна

Оставленные без должного ухода дворцовые палаты ветшали и приходили в упадок. Постепенно царский дворец пришел в такое состояние, что жить в нем стало невозможно. Поэтому в 1730 году правительница Анна Иоанновна повелела архитектору Растрелли выстроить новый деревянный дворец - неподалеку от здания нынешнего Арсенала.

Растрелли

Однако этот дворец не был достаточно обширным и уступал прежним в роскоши убранства, поэтому впоследствии его решили перестроить. Императрица Елизавета Петровна поручила опять же Растрелли возвести новое каменное здание на месте обветшавших приемных палат старого дворца.

Зимний Кремлёвский дворец

Это здание,названное Кремлевским Зимним дворцом, пленило Екатерину II, и она повелела <Кремлевский дворец со всеми принадлежностями, а паче старинного строения не переменяя ни в чем, содержать всегда в надлежащей исправности

Вассилий Баженов

Следующий этап в истории Большого Кремлевского дворца связан с именем русского архитектора В. И. Баженова. В 1770-е годы он начал думать о создании нового плана Москвы, достойного этого великого города.

Большой дворец в Московском Кремле (проект В. И. Баженова).

Он усердно изучал Москву, особый архитектурный строй <первопрестольной столицы>, сложившийся веками ансамбль Кремля. Сам зодчий так объяснял свой замысел.

Модель Кремлевского дворца. Портик фасада, обращенного к Москве-реке.

Решил я все древности кремлевские в единый ансамбль объединить. Центром его замыслил я площадь с амфитеатром для народных собраний. Здесь же - обелиски и триумфальная колонна, а по сторонам сего венца конные фигуры трубящих слав.

Отсюда - дороги к воротам Кремля, во глубину России, дороги на Петербург, Ярославль и Владимир. Не крепостью неприступной мыслю я себе Кремль, в коем от врагов когда-то удобно было скрываться, а местом добродетели, просвещения и славы народной. Посему намерен красоту его обернуть к первопрестольной столице.

Таким образом, грандиозный дворец, расположившись на Кремлевском холме, объединил бы в своем дворе прославленные кремлевские соборы и исторические здания. По замыслу В. И. Баженова площадь, как гигантская зала, перекрытая небесным куполом, должна была вмещать множество людей и иметь то же значение, что и площади древних русских городов, на которых собиралось народное вече.

Свои первые наброски архитектор показал графу Г. Г. Орлову, и тот, пораженный титаническим замыслом В. И. Баженова, рассказал о нем Екатерине II, которая тоже пришла в восхищение от колоссальности и грандиозности дворца. Кроме того, императрица рассчитала, что о дворце, выстроенном во время войны с турками, заговорит вся Европа и императрицу-строительницу будут сравнивать с римскими императорами.

В. И. Баженову заказали проект исполинского дворца и немедленно освободили от всех других обязанностей. Зодчий создает проект колоссального дворца, который должен был покрыть всю кремлевскую гору так, чтобы все соборы и храмы, все древние кремлевские сооружения поместились бы на его внутреннем дворе.

Проект Баженова

Это грандиозное сооружение по своим размерам и архитектурным достоинствам должно было превзойти дворцы всех европейских государств.

В бурном и пылком воображении В. И. Баженова возникали смелые и величественные архитектурные образы.

Конечно, В. И. Баженов не мог один осилить столь грандиозный проект, ему потребовались преданные помощники, разделявшие его замыслы. Поэтому была создана специальная <экспедиция по строительству Большого Кремлевского дворца> во главе с генерал-поручиком М.М. Измайловым.

В Кремле, около колокольни Ивана Великого, устроили <модельный дом>, в котором искусные резчик исполнили модель Большого Кремлевского дворца, стоившую 30 000 рублей. Они делали ее из липы, специально отобранной приразборке царского дворца в селе Коломенском.

Одновременно началась подготовка и к строительству. Рабочие начали разбирать старые и ветхие кремлевские здания, было снесено здание <приказов>, стоявшее перед Архангельским собором, снесли ряд небольших церквей, Тайницкую и еще две башни, а также крепостные стены между ними.

Сегодня наиболее сохранившиеся фрагменты модели вновь представлены посетителям Государственного музея архитектуры им. А.В. Щусева в режиме постоянной экспозиции. Она напоминает нам о времени блестящих и смелых проектов, которые составляют славу российского государства.

Проект Кремлевского дворца. Архитектор М. Казаков.

Столь решительный снос кремлевских древностей взволновал многих: одни упрекали В. И. Баженова в неуважении к историческим сооружениям, другие поддерживали его смелое начинание.

Большой Кремлевский дворец был задуман архитектором как храм славы русского народа. Лес колонн, обрамлявших площадь, был подобен венку победы, венчавшему русского человека за подвиги во славу отечества. Эту мысль В. И. Баженов стремился провести во всем своем проекте - и в общем замысле всего сооружения, и в отдельных его частях и деталях.

Основное здание дворца В. И. Баженов спроектировал четырехэтажным. Два нижних этажа представляли собой грандиозный цоколь, опиравшийся на массивное ступенчатое основание - стилобат. На него опиралась более легкая верхняя часть, в которой располагались парадные помещения дворца. Помимо колонн, эта часть богато украшалась лепниной, фигурами летящих <побед>, вазами, скульптурами и вензелями. В нижних цокольных этажах предполагалось разместить служебные помещения.

Вся роскошь внутреннего убранства дворца сосредотачивалась в его парадном этаже. Особой красотой отделки выделялся зал с коринфскими колоннами в два ряда, к которому подходили галереи с колоннадами и вестибюль с ротондой в центре. Вестибюль дворца являлся своего рода беседкой из двенадцати колонн розового мрамора, за которыми шел другой пояс колонн.

сейчас сохранившаяся модель дворца экспонируется в Музее Архитектуры им. Щусева.

О модели Большого Кремлевского дворца и невиданном проекте действительно заговорили, с восторгом и завистью, во всех европей- ских столицах. Однако на пути к осуществлению замысла неожи- данно возникли преграды. Сначала в Москве вспыхнула эпидемия чумы, а потом при начале работ у Тайницких ворот Архангельским собор дал трещины и грозил сползти вниз, вследствие этого все работы были приостановлены.

А потом последовал официальный приказ Екатерины II о прекращении всех строительных работ на территории Кремля. Указывалось также, что необходимо засыпать все рвы, разобрать фундамент, в прежнем виде восстановить стены и башни. Это стало страшным ударом для В. И. Баженова.

Николай I

Исторически сложилось так, что после переноса столицы из Москвы в Санкт-Петербург, дворцы Кремля утратили свое былое значение. Некоторые из них использовались различные московские правительственные департаменты, остальная часть постепенно приходила в упадок или погибала от пожаров.

Вплоть до 1812 года не возникало новых попыток обновить дворец, но начало строительства храма Христа Спасителя вновь поставило вопрос о строительстве нового кремлевского дворца, который бы символизировал обновление Москвы. Новая резиденция строилась по инициативе Николая I. В 1837 году архитектору Константину Тону, автору проекта храма Христа Спасителя, было поручено разработать проект нового дворца в Кремле

С главного фасада здание кажется трехэтажным, но на самом деле в нем всего два этажа. Первый этаж выдается вперед и образует открытую террасу. Благодаря арочным окнам, разделяемым тонкими простенками, этот уровень дворца выглядит как закрытая галерея. Цоколь облицован натуральным камнем. Двухъярусный фасад второго этажа разделен пилястрами и украшен резными белокаменными оконными наличниками, выполненными в стиле 17 века. Комнаты второго этажа двусветные.

По центру дворца над крышей располагается трибун, завершенный золоченой балюстрадой. Трибун перекрыт фигурной кровлей, а на ее скатах с двух сторон помещены часы, а с двух других - часовые колокола. Сейчас действуют только часы.

Дальше устроена открытая площадка с флагштоком. До 1917 года кокошники трибуна украшали двуглавые орлы, над которыми располагались гербы Москвы, Петербурга, Казани, Астрахани, Польши и Тавриды. Рядом с парадным входом во Дворец находится мраморный вестибюль с полированными гранитными колоннами. Длина Кремлевского дворца составляет 125 метров, высота - 47 метров, а общая площадь - 25 000 квадратных метров.

Вид Средней Золотой палаты во второй половине ХVII в. Миниатюра 1673 г. из "Книги об избрании на царство Михаила Федоровича…

Дворцовый комплекс, известный как Большой Кремлевский дворец, помимо здания самого дворца включал в себя и некоторые сооружения периода 15-17 веков, которые в прошлом были частью великокняжеской, а потом царской резиденции (Грановитая палата, Золотая Царицына палата, Теремной дворец, дворцовые церкви).

Окончательно ансамбль Большого кремлевского дворца сформировался, когда в 1851 году была построена Оружейная палата и Апартаменты, соединяющиеся с дворцовым комплексом воздушным переходом. Общее число комнат в дворцовом комплексе достигает 700. Во дворце насчитывается пять парадных орденских залов (Георгиевский, Владимирский, Александровский, Андреевский и Екатерининский). Названия залам даны по имени орденов Российской империи.

Сейчас помещения дворца используются для проведения государственных и дипломатических приемов, различных официальных церемоний, кроме того, дворец служит парадной резиденцией Президента Российской Федерации.

Возводя дворцовый комплекс, Константин Тон в некоторой мере повторял планировку предыдущего дворца, а архитектурное оформление перекликается с легендарными архитектурными сооружениями древности. Например, аркада первого этажа напоминает о подклете зодчего Алевиза, а терраса над ней похожа на старинное гульбище. Зимний сад, устроенный над переходом можно сравнить с висячими садами. Декор фасадов второго этажа несколько схож с оформлением Теремного дворца, расположенного по соседству.

При строительстве Большого Кремлевского дворца Тон применил новый прием - это было первое в русской архитектуре сооружение с большепролетными облегченными кирпичными сводами, металлическими стропильными конструкциями кровель. Также при возведении здания использовался новый строительный материал - цемент.

Великолепная внутренняя отделка помещений дворца выполнена в разных стилях, начиная ренессансом и заканчивая византийско-русским. Каждый дворцовый зал заслуживает отдельного описания. Пожалуй, самый красивый - Георгиевский, названный в честь Ордена св. Георгия Победоносца - самого высокого и почитаемого ордена в русской армии, учрежденного в 1769 году для награждения офицеров и генералов.

Девизом ордена было выражение "За службу и храбрость". В зале расположены мраморные доски с высеченными названиями 545 полков, флотских экипажей и батарей и более 10 000 фамилий офицеров и генералов, награжденных этим орденом. Среди кавалеров Георгиевского ордена такие люди как Александр Суворов, Михаил Кутузов, Петр Багратион, Федор Ушаков, Павел Нахимов.

1 июня 1773 г. произошла торжественная закладка нового дворца. Однако вскоре стало ясно, что столь масштабное строительство нецелесообразно и работы были прекращены в 1774 г. Позднее была восстановлена крепостная стена и разобранные ранее башни вдоль Москва-реки (до 1778 г., по проекту М. Ф. Казакова). Отголоском столь масштабного строительства можно считать возведение здания для московского отделения Сената (современный Сенатский дворец), или, как он назван в проекте, «дома присутственных мест» (1776-88, архит.М. Ф. Казаков)

Работы на существующем здании дворца ограничились обновлением интерьеров и фасадов, устройством мезонина и портика в центре главного фасада жилого этажа, обращённого к реке (около 1800 г., по проекту архит. Н. А. Львова).

После войны 1812 г. здание было восстановлено в формах классицизма (1816—1817 гг, архитекторы А. Н. Бакарев иИ. Т. Таманский, по проекту В. П. Стасова) и позднее надстроено еще одним этажом (1823 г., архитектор В. П. Стасов). Здание приобрело достаточно однообразный облик, характерный для того времени (см. губернаторский дворец в Казанском Кремле)- некоторое оживление в облик главного фасада вносила массивная аркада первого этажа, оставшаяся почти без изменений еще от дворца Ф.-Б.Растрелли.

В дворцовый комплекс, помимо вновь построенного здания, были также включены сооружения XVI—XVII веков: Грановитая палата, Теремной дворец, Золотая царицына палата и дворцовые церкви, включая древнейшее из сохранившихся до настоящего времени здание Москвы —церковь Рождества Богородицы на Сенях (1393 г.). Во внутреннем пространстве находился один из древнейших храмов столицы — собор Спаса на Бору, снесённый советской властью в 1933 году.

Своим главным фасадом дворец выходит на Кремлёвскую набережную. В наружной отделке здания использованы мотивы Теремного дворца: так, окна выполнены в традиции русского зодчества и украшены резными наличниками с двойными арками и гирькой посередине. Согласно задумке Николая I, дворец должен был стать памятником славы русского воинства. Так, его пять парадных залов — Георгиевский,Андреевский, Александровский, Владимирский и Екатерининский — названы в честь пяти орденов Российской империи, а их оформление выдержано в соответствующей стилистике.

Изначально дворец служил московской резиденцией российских императоров и их семей. После прихода к власти большевиков не функционировал. С 1934 года в нём проходили сессии Верховного Совета СССР, для чего Андреевский и Александровский залы были сломаны и по проекту архитектора И. А. Иванова-Шица в 1933—1934 годах перестроены в один большой зал заседаний.

По решению Президента России в 1994—98 гг. Андреевский и Александровский залы были восстановлены в изначальных формах.

По состоянию на 2012 год Большой Кремлёвский дворец выполняет роль парадной резиденции Президента России. В его залах проходят важные общегосударственные церемониалы, такие, как вручение государственных наград или верительных грамот, и пр.

Залы дворца

мы попадаем в Грановитую палату

её только недавно реставрировали

по лестнице поднимаемся на второй этаж

слева за кадром лестница в Теремной дворец

поднявшись по лестнице попадаем в царские палаты

Андреевский зал

Императорский трон в Андреевском зале

По личному повелению Николая I ещё при строительстве дворца зал был посвящён Ордену святого апостола Андрея Первозванного. Андреевский зал стал тронным залом большого дворца и главным императорским залом Московского Кремля. В 1932 году был превращён в зал заседаний, где проходили партийные съезды. Восстановление зала в первоначальных формах осуществлено в 1994—1998 годах

. Александровский зал

Примыкающий к Андреевскому Александровский зал получил своё имя в честь Ордена Святого Александра Невского, учреждённого Екатериной I в 1725 году. Также, как и Андреевский зал, в 1930-е годы был разрушен и превращён в зал заседаний Верховного совета СССР. В 1994—1998 годах восстановлен.

Владимирский зал

Зал назван в честь Ордена святого Владимира. Владимирский зал находится в своеобразном центре дворца и ведёт в Грановитую палату, Георгиевский зал, Теремной дворец и другие помещения Кремлёвского дворца. Так получилось, что этот зал как бы связует постройки XV и XIX веков. А сам зал небольшой, с единственным окном на потолке, и освещается верхним светом через купол. Стены и пилястры Владимирского зала облицованы розовым мрамором.

Георгиевский зал

Самым большим из всех залов Кремлевского дворца является Георгиевский (61х20,5х17,5 метров). Весь белый с золотым <чертог Георгия Победоносца предназначен быть храмом славы победоносного русского воинства

Георгий Победоносец, как олицетворение воинской доблести, почитался на Руси с древнейших времен. Наградой за доблесть и ратныйподвиг сначала была монета с изображением Святого Георгия, которая была введена в конце XVI века. В 1769 году Екатерина II учредиласпециальный воинский орден, которым награждали за подвиги, храбрость и смелость в бою. Девиз ордена - <За службу и храбрость>.

Убранство Георгиевского зала полностью соответствует своему назначению. Его отделка и замечательные лепные украшения посвящены победам русской армии в веках, знаки Георгиевского ордена I степени размещены на сводах и в простенках между колонн.

Этот зал был свидетелем многих исторических событий. В 1945 году здесь проходил торжественный прием участников Парада Победы. В 1961 году в Георгиевском зале чествовали первого космонавта планеты Ю.А.Гагарина.

Это самый большой зал дворца после Андреевского зала. Он перекрыт цилиндрическим сводом и обильно украшен лепниной. Продольные стены зала прорезаны глубокими нишами. В нишах и на стенах помещены мраморные доски, на которых золотыми буквами написаны названия прославленных воинских частей и имена георгиевских кавалеров. Среди них имена известных русских полководцев и флотоводцев - А. В. Суворова, М. И. Кутузова, Ф. Ф. Ушакова, П. С. Нахимова и других. Имена героев написаны также и на мраморном пояске, обрамляющем двусветные окна

В простенках между нишами поставлено 18 витых колонн, отлитых из цинка и покрытых спиралеобразным орнаментом. Каждая колонна несет аллегорическую статую побед с лавровым венком и памятной датой. Одна из статуй олицетворяет воссоединение Украины с Россией, ряд других связан с вхождением в состав России других народов. Все статуи выполнены скульптором И. П. Витали. Отделка и лепные украшения зала посвящены победам русской армии в XV-XIX вв.

Георгиевский зал освещается 3 тыс. электрических лампочек, размещенных в шести золоченых ажурных люстрах, настенных бра и карнизах. Паркет пола Георгиевского зала набран из нескольких десятков ценных пород дерева по рисункам академика Ф. Г. Солнцева. Мебель состоит из позолоченных банкеток, обтянутых шелковым муаром расцветки Георгиевской ленты. В этом зале русской славы в 1945 г. происходил прием участников парада Победы над гитлеровскими захватчиками.

Екатерининский зал

Екатерининский зал расположен в парадной половине Большого Кремлёвского дворца, несколько в стороне от анфилады парадных орденских залов второго этажа Большого Кремлёвского дворца. В прошлые века он являлся тронным залом императоров России. Архитектор —Константин Тон.

Зал получил своё название в честь единственного женского ордена в России — Ордена Святой Екатерины, учреждённого Пётром I в 1713 году. Позолоченными изображениями этого ордена украшен паркетный пол зала. Также знаки ордена с девизом «За любовь и отечество», осыпанные крупными искусственными алмазами, расположены на стенах и дверях зала. В современную историю России Екатерининский зал вошёл как место заседания руководителей стран «большой восьмёрки» в ходе проведения встречи в Москве 19-20 апреля 1996 года по вопросам ядерной безопасности и борьбы с незаконной торговлей ядерными материалами. В наши дни в Екатерининском зале проходят официальные и торжественные мероприятия с участием Президента России, в частности, церемонии вручения государственных наград и премий

Огромная благодарность за чудесные фото-ancov,автор на фотографии.

Литература

Либсон В. Я., Домшлак М. И., Аренкова Ю. И. и др. Кремль. Китай-город. Центральные площади // Памятники архитектуры Москвы. — М.: Искусство, 1983. — С. 339

Не думаю, что Вам приходится каждый день бывать в Большом Кремлевском дворце. Поэтому, у нас есть уникальная возможность посмотреть не только это здание снаружи, но и побывать в его прекрасных залах.И надо сказать, это восхительно.

Большой кремлевский дворец - монументальное желтое здание с белыми наличниками, фасадом, выходящим на Москва-реку, протянувшимся с запада на восток на 125 метров, было построено по указу императора Николая I, как дворец-памятник русской истории и славы русского воинства. В 1838-1849 годах его построили русские архитекторы Д.Н. Чичалов, П.А. Герасимов, А.Н. Бакарев, Ф. Рихтер и другие под руководством К.А.Тона. Дворец был временной резиденцией императорской семьи во время пребывания ее в Москве. С наружного фасада дворец выглядит трехэтажным, но фактически состоит из двух этажей. Первый этаж выступает вперед и образует наверху открытую террасу. Арочные окна, разделенные узкими простенками, придают ему вид закрытой галереи. Цоколь облицован естественным камнем. Двухъярусный фасад второго этажа расчленен пилястрами и сплошь украшен резными белокаменными наличниками окон в стиле русской архитектуры XVII века. Все фотографии и комментарии к ним gborisova

Дверной портал Андреевского зала. Андреевский орден орден св. Андрея Первозванного, старший из русских орденов, учрежденный императором Петром I в 1698 г. во имя Св. Апостола Андрея Первозванного, св. крещением первоначально пределы наши просветившего. Императорский орден Андрея Первозванного имеет одну только степень. Его знаки следующие: 1) крест синего цвета в двуглавом, тремя коронами увенчанном орле, представляющий распятого на нем св. апостола Андрея и имеющий по четырем концам латинские буквы: — S. A. P. R., означающие: Sanctus Andreas Patronus Russiae, а на другой стороне, в середине орла, хартия, на которой написан орденский девиз: "за веру и верность"; 2) звезда серебряная, имеющая в середине, в золотом поле, двуглавого орла, тремя коронами увенчанного, а в середине орла Андреевский крест; в окружности же, в голубом поле, вверху орденский девиз золотыми буквами, а внизу две связанные лавровые ветви; звезда носится на левой стороне; 3) лента голубая через правое плечо; а в орденский праздник и другие дни, когда высочайше повелено будет кавалерам быть в полном одеянии, вместо ленты орденский крест на золотой цепи.

При пожаловании ордена нехристианам изображение св. Апостола, его имени и креста заменяется изображением Императорского Российского орла. К знакам, жалуемым за военные подвиги, присоединяется по два накрест лежащих меча. Орденское одеяние составляют: 1) Длинная, зеленая бархатная епанча, подложенная белою тафтою с сереброглазетовыми крагенами, завязанная серебр. снурками, с такими же кистями; на левой ее стороне вышита звезда более обыкновенной; 2) супервест белого глазета, с золотым галуном, такою же бахромою и с нашитым на груди крестом; 3) шляпа черная бархатная, с красным пером и с крестом Св. Апостола Андрея, нашитым из узкой голубой ленты. Кавалеры этого ордена считаются все в третьем классе, хотя бы на службе находились и ниже этого класса, а вместе с тем делаются кавалерами Св. Александра Невского, Белого Орла и Св. Анны 1 ст., хотя бы таковых прежде и не имели. — Кавалеры празднуют день установления сего ордена — 30 ноября, и ордену присвоен собор его имени на Васильевском о-ве. Под особенным призрением и попечением кавалеров этого ордена состоят петерб. и моск. воспитательные дома (Св. З. т. I, Учр. Орд. ст. 291 и сл.). Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907.

Андреевский зал с момента постройки был главным во дворце. В его восточной стороне возвышаются три тронных места под горностаевыми балдахинами. Все части царского места: балдахин, ступени подножий и троны затянуты драгоценной золотой парчей. Балдахин внутри обит мехом горностая (сегодня горностай на царской мантии искусственный - старую мантию, которая накрывала троны, продали в 1925-м году). Тронных мест три. Во время коронации императора Николая II они предназначались для императора, императрицы и вдовствующей императрицы - матери Николая.

Императорский трон осенен шатром, с входом в шесть ступеней. На плафоне шатра помещен государственный герб Российской империи - двуглавый орел.

Андреевский тронный зал В дни коронационных торжеств император и императрица принимали в Андреевском зале поздравления. Со всех концов страны приглашали в Москву представителей разных национальностей, сословий и вероисповеданий. Государь и государыня приветствовали их стоя. Тронный зал российских императоров поражает своими размерами и ослепительной роскошью. Крестовые своды опираются на 10 четырехгранных колонн, образуя три нефа. Своды, колонны и пилоны покрыты золоченой лепниной в виде растительного узора. А капители украшает знак ордена - двуглавый орел, на фоне которого расположен голубой крест с изображением распятого апостола. Стены затянуты шелковым муаром, украшены цепями и знаком Ордена. На фризе продольных стен помещены 48 титулярных гербов российских монархов. «За веру и верность» - девиз этого ордена.

Купол Владимирского зала. Владимирский зал назван так в честь ордена Святого Владимира. Орден св. Владимира был посвящен святому князю Владимиру, называемому в народе "Красное солнышко", принесшему на Русь свет Христов. Орден был учрежден в 1782 г. в качестве награды за выдающиеся заслуги в военной и гражданской службе, а также за выслугу лет. Девиз ордена - "Польза, честь и слава". Восьмигранный по планировке двусветный зал св.Владимира в отличие от Георгиевского зала освещается верхним светом через купол. Свод Владимирского зала напоминает шатры, а арки обходных боковых галерей как бы повторяют очертания древних арок. Венчает купол световой фонарь. Вечером зал освещается огромной люстрой из золоченой бронзы.

Георгиевский зал - самый большой парадный зал во всем дворце: длина 61 м, ширина 20,5 м, высота 17,5 м. Сочетание белого цвета с золотом создает ощущение торжественности своей простотой. Мощные пилоны поддерживают сводчатый потолок, украшенный лепниной в форме растительного орнамента и розетками. Все восемнадцать пилонов увенчаны мраморными статуями (скульптор Иван Витали) - аллегорически символизирующими области и царства, составляющие многонациональное государство. Конструктивно каждый пилон состоит из высокой полой цинковой колонны, украшенной лепниной и увенчанной капителью Коринфского ордера. На южной и северной стенах - барельефы с изображением св. Георгия и змея (скульптор Павел Кладш). Паркетный пол напоминает исполинский узорчатый ковер. Пол выложен узором из более чем 20 различных пород дерева - березы, ясеня, индийского палисандра, платана, чинары и т.д. По вечерам зал освещают шесть бронзовых золоченых ажурных люстр. Каждая весом 1300 кг. и 40 настенных светильников. Знаками святого Георгия были: золотой с белой эмалью крест с изображением Георгия, поражающего змия, черно-оранжевая лента и золотая звезда с девизом «За службу и храбрость». Знаки Ордена украшают верхнюю часть стен Георгиевского зала. На настенные доски золотом нанесены имена Георгиевских кавалеров и названия регулярных воинских соединений, удостоенных этого ордена. Награждали им солдат и офицеров за храбрость и мужество, проявленные в бою, и за выслугу лет: 25 лет в армии и 18 на флоте. За все время существования ордена им было награждено свыше 11 тысяч героев. При торжественном освящении дворца в апреле 1849 года митрополит московский Филарет сказал: «Чертог Георгия Победоносца должен стать храмом славы победоносного российского воинства». Этот зал был свидетелем многих исторических событий.

Знаками святого Георгия были: золотой с белой эмалью крест с изображением Георгия, поражающего змия, черно-оранжевая лента и золотая звезда с девизом «За службу и храбрость». Знаки Ордена украшают верхнюю часть стен Георгиевского зала. Во время торжественных приемов собирались офицеры, на груди которых были те же знаки, что украшают стены зала. На стенах Георгиевского зала расположены мраморные доски с высеченными золотыми буквами названиями 545 полков, флотских экипажей и батарей и более 10 тысяч фамилий офицеров и генералов, которые были удостоены Георгиевского Ордена, среди них такие имена как: Суворов, Кутузов, Ушаков, Нахимов. При торжественном освящении дворца в апреле 1849 года митрополит московский Филарет сказал: «Чертог Георгия Победоносца должен стать храмом славы победоносного российского воинства». В Георгиевском зале сохранился подлинный паркет работы 1845 года. В его орнаменте использовано более 20 ценных пород дерева из Юго-Восточной Азии и Южной Америки. В этом зале проводятся международные конференции, дипломатические и правительственные приемы, церемонии награждения орденами и медалями.

Это один из самых впечатляющих залов Кремлевского дворца. Большой и торжественный, он назван в честь ордена Святого Георгия Победоносца, учрежденного в 1769 году императрицей Екатериной II и ставшего высшей наградой в русской армии. Святого великомученика с давних пор почитали на Руси как олицетворение воинской доблести. При царе Федоре Иоанновиче даже существовал некий прообраз этого ордена. Монетой с изображением Георгия Победоносца награждали воинов за храбрость. В то время ее носили на рукаве или шапке. Георгий Победоносец, кроме того, издревле считался покровителем Москвы. Со времени ее основания изображение святого украшало герб древней столицы, а позднее стало частью герба России. При торжественном освящении дворца в апреле 1849 года митрополит московский Филарет сказал: «Чертог Георгия Победоносца должен стать храмом славы победоносного российского воинства». На стенах Георгиевского зала изображены золотые звезды и орденские знаки с девизом «За службу и храбрость». На мраморных плитах высечены названия 545 полков, флотских экипажей и батарей и более 10 тысяч фамилий офицеров и генералов, удостоенных ордена Св. Георгия Победоносца. Среди них имена фельдмаршалов А. В. Суворова, М. И. Кутузова, генерала П. И. Багратиона, адмиралов Ф. Ф. Ушакова, П. С. Нахимова. По обеим сторонам зала возвышаются 18 витых колонн, увенчанных аллегорическими статуями побед. Потолок украшен лепниной в форме растительного орнамента и розетками. Исключителен по красоте и виртуозности исполнения паркетный пол зала. Он выложен узором из 20 различных пород дерева — березы, ясеня, индийского палисандра, платана, чинары и т. д. В полукружьях поперечных стен — горельефные изваяния святого Георгия на коне работы скульптора Петра Клодта.

Александровский зал, в который из Георгиевского зала ведут золоченые двери, огромен: 31, 5 метров в длину, 21 - в ширину и 20 - в высоту. В оформлении этого зала архитектор Константин Тон использовал элементы, характерные для византийско-русского зодчества. Благочестием и мужеством был знаменит Новгородский князь Александр, покровитель Ордена святого Александра Невского - государственной награды Российской империи с 1725 до 1917 года, учреждённой Екатериной I. Девиз ордена «За труды и Отечество» в более позднее время помещался на звезде.

Купол Александровского зала - полусфера, которая опирается на массивные пилоны. В его лепных золоченых кортушах помещены знаки Ордена: крест и звезда с вензелем С.А. По бокам изображен государственный герб - двуглавый орел с царской короной, скипетром и державой. Дом, иже миру есть удивление, …дом зело красный, прехитро созданный Честности царстей лепо сготованный. Красоту его мощно есть равняти Соломоновой прекрасной полате… Злато везде пресветло блистает, Царский дом быти лепота являет. Написания егда возглядаю, Много историй чюдных познаваю… Четыре части мира написаны, Аки на меди хитро изваяны… Буслаев Ф. И. Историческая хрестоматия церковно-славянского и древнерусского языков. М., 1861. С. 1197.

Вход в Андреевский тронный зал. Паркет в залах дворца был выполнен в 1843 году московскими мастерами. Красивым, прочным и изящным одновременно называли его современники. Изысканные узоры и переплетения рисунка паркета напоминают настоящий тканый ковер. В марте 1960 года профессор академии художеств Петр Моллер предложил написать картину на тему жития святого Александра Невского, патрона Ордена. Шесть исторических полотен были созданы и смонтированы в верхних нишах торцевых сторон зала: на западной - воинские подвиги князя, на восточной - сцены из его мирной жизни: строителя монастырей, просвещенного и мудрого правителя.

Потолочные своды Александровского зала Парусные своды, украшенные орденскими знаками, несут сферический купол с теми же знаками, обрамленный государственными гербами в треугольных орнаментах с четырех сторон. Дом, иже миру есть удивление, …дом зело красный, прехитро созданный Честности царстей лепо сготованный. Красоту его мощно есть равняти Соломоновой прекрасной полате… Злато везде пресветло блистает, Царский дом быти лепота являет. Написания егда возглядаю, Много историй чюдных познаваю… Четыре части мира написаны, Аки на меди хитро изваяны… Буслаев Ф. И. Историческая хрестоматия церковно-славянского и древнерусского языков. М., 1861. С. 1197.

Огромные, в два яруса окна Александровского зала выходят на юг и буквально заливают все помещения светом, отражающимся в многочисленных зеркалах. В украшении стен использован белый и розовый искуственный мрамор. Красным бархатом в цвет орденской ленты обита мебель. На стенах между витыми колоннами - гербы земель, входивших в состав Российской империи.

Резные массивные двери украшены орденскими крестами. В XIX веке главным залом Большого Кремлевского дворца был Андреевский (тронный) зал. В середине 90-х годов XX века Андреевский зал восстановлен в своем первозданном великолепии. Зал украшают 10 золоченых пилонов и золоченые двери с орденскими крестами и цепями Андреевского ордена, учрежденного императором Петром I. Стены обтянуты голубым, цвета Андреевской ленты, шелковым муаром, украшены цепями и знаками ордена. Над окнами помещаются гербы губерний и областей России. Примечателен купол зала, в сложные лепные золоченые узоры которого вплетаются орденские знаки с девизом «Польза. Честь. Слава».

Кроме этого, у Вас есть возможность ознакомиться с другими залами Большого Кремлевского Дворца. Зал инаугурации президента России ! Красное крыльцо.Горжусь красотой, мастерами, историей и Россией!